原発震災を引き起こした「科学者の科学離れ」

林 衛想定できたが「想定外」にとどめ置いた

2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による地震動とその後に到達した津波によって,東京電力福島第1原発では「全電源喪失」という事態が生じ,原子炉や使用済み燃料プールの冷却機能が失われ,つぎつぎと水素爆発が繰り返され,チェルノブイリ原発事故に匹敵する深刻な事態を招いてしまった。

チェルノブイリ事故がおこったのは1986年4月26日だから,もう25年も経っている。チェルノブイリ原子力発電所は,1971年に着工,1978年に1号炉が営業運転開始,事故を起こしたのは1983年に着工された4号機だった。福島第1原子力発電所は,1号機の着工が1967年で営業運転開始が1971年と,チェルノブイリよりも古い。

今回も「想定外」が語られたが,未成熟な技術である原子力発電には「想定外」はつきものでもあった。運転開始初期のステンレス配管の応力腐食割れに始まり,2007年中越沖地震による柏崎刈羽発電所被災を受けた地震対策など,25年のあいだに「想定外」の大きな事態に何度も見舞われてきたのだ。「想定外」の深刻なトラブル,事故が生じること自体,原子力発電を安全に運転し続ける技術が未成熟であることの証しだといえよう。人々の驚きと怒りは,「想定外」という表現を越えて,「安全」だとされていた原発の技術の未成熟さに向けられたのだ。

問題はさらに根深い。東京電力や政府機関,大学の研究者によっても,これまでに津波に関する調査や全電源喪失のシミュレーションがなされていた。しかし,それらは現実の対策にはほとんど生かされることなく,ついに世界初の原発震災が生じてしまった。手が届くらいまでわかっていたけれども想定から外してしまったという意味での「想定外」である。決して科学的に想定できなかった事態ではなかったのだ。

自らにもかかわりがあった。石橋克彦氏による『原発震災』を編集者をしていた『科学』に掲載したのが1997年10月号だった。その後,自らもいくどか警鐘を鳴らしたつもりであったが,福島第一原発震災を未然に防ぐ力にはならなかった(『科学』2000年1月号やSTS学会WS2008)。立ちふさがる大きな壁にぶちあたったのだ。原子力発電関係者の周辺の外にも内にもヒントがあったのに,何が事故防止を阻んだのだろうか。

科学者・技術者の探究が歓迎されない理由

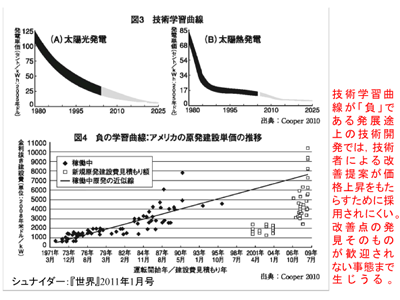

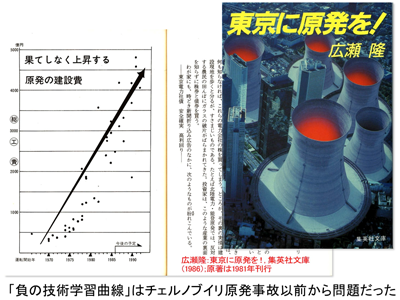

なぜ新知見が採り入れられず,「想定外」にとどめ置かれたのか。日本どころか世界有数の大企業である東京電力の企業体質が問題視される。しかし,ここでは原子力発電がまだまだ発展途上であることを改めてとりあげてみたい。研究開発が進み実用段階に至った技術は,一定の成熟度に達すると,投資額に対する性能(価格性能比=コストパフォーマンス)が改善されていく。その最たる存在がコンピュータやデジタルカメラだろう。激しい価格競争のなか,技術者は新技術の開発や性能の改良に努め,それが毎年のように新製品に反映されていく。風力発電や太陽光発電でも,その傾向が顕著だ。

ところが,原子力発電の場合は,そうはいかない。年とともに単位出力あたりの建設費が徐々にあがっているのだ(シュナイダー:世界2011年1月号でも指摘されているこの事実は,原子力発電が拡大が進むようになった1980年ごろにすでに問題となっていた)。建設の見積もりの段階で費用増になるのは,開発陣が真剣に取り組めば取り組むほど新しい技術的困難がみつかり,困難を解決しようとするたびに新たな追加費用が求められるようになるからだろう。技術的困難を放置したために深刻な事故が生じた場合,とりかしのつかない加害をもたらすのが原子力発電所の宿命だ。日本のように,原子力の「安さ」と「安全性」を政府が宣伝し,推進の根拠としている国では,その宣伝に反して現行の安全性を不十分だとしたうえで追加費用をだして対策をするのはやりにくい。開発の最前線に立つ技術者にとって,その知見が生かされにくい状況は,まったくもって不幸なことだ。

しかし,そういう状況があるのだからこそ,科学者や技術者が(あるいはジャーナリストも)その専門性を生かして,事態を具体的に分析・把握し,なんらかの解決策を立てるために役割をはたすべきだと期待される。しかし,原発推進の大きな流れのなかで,巨大津波や全電源喪失は検討の遡上にのぼったものの,発生確率を低めに見積もる(あるいは,問題そのものに目をつぶる)意見が優勢となって,想定可能な事態への対応が先送りにされてしまったのだ。このような原発の安全性向上を先送りにする同じような判断の是非は,東京電力だけでなく他の電力会社においても,あちこちの原発立地地域で,住民と電力会社や政府機関とのあいだで論争を生みだす原因となってきている。

「科学者の科学離れ」か「超専門力」か

科学者や技術者は,高度分業職業社会である現代において他の職業同様,その専門性の点で尊重され,役割を与えられた存在(のはず)だ。ここでいう役割や専門性というのは,東京大学の学部,学科の構造に伝統的にみられるような学問を縦割りにした,相互不可侵の縄張り(たこつぼと呼ばれることもある)のことではまったくない。縄張り内に安住する「科学離れした科学者」(前回・前々回参照)に対し,得意とする知性によってカバー可能な範囲を知的好奇心に応じて縦横に飛び回り,高度な科学リテラシーを発揮することで役割をはたし期待に応えることで尊重される,そんな専門性の発揮の仕方(超専門力!)もあってよい。東日本大震災発生後には,そんな科学者の活躍も注目された。

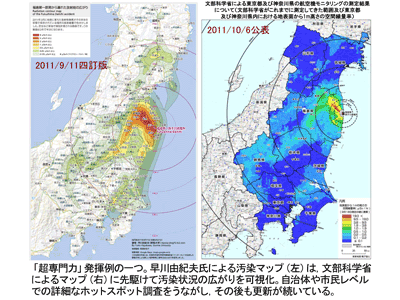

その代表例は,火山灰や火山ガスの拡散,降下をとらえる方法を応用し,福島第1原発放射線汚染地図を制作し,ブログで発表,改良を加えていった早川由紀夫氏(群馬大学教育学部・火山ブログ)だ。また,原子力安全基盤機構が地震によって電源が失われ炉心溶融が進んでいく過程をシミュレーションしたレポートを参考にしながら物理過程としての原発事故の推移を的確に想定,チェルノブイリに匹敵する放射性物質放出がされていることをいち早く計算した国立天文台の牧野淳一郎氏(4月から東京工業大学・公開日記)の名前もあげたい。

福島原発震災を招いた「原子力ムラ」に属する専門家たちが,御用学者として批判されている(例えば,御用学者がつくられる理由)。注目したいのは,その専門家たちの縄張り意識だ。石橋克彦氏の再三の問題提起に対し,「原子力学会員ではない」「この業界で聞いたことのない人」ということばを返し,科学的な議論を避けている。1999年の放射性廃棄物の地層処分の第2次とりまとめは,追究不足で地層処分を国策のなかに位置付ける根拠には十分でないという批判が,脱原発派よりもむしろ真剣に原子力を推進しようとする専門家からこそ厳しく寄せられると思われたのだが,そのような原子力研究コミュニティ内での批判や議論はまきおこらず,「バックエンドに道がついた」ことになってしまった。2007年の中越沖地震で柏崎刈羽原発が設計をはるかに上回る地震動を受けて,変電所火災が発生するなど,危機一髪だったのに,「直下地震に耐えられた耐震性の証明」だと評価されてしまった。それが可能になったのは,大相撲八百長問題,旧石器発掘や論文捏造事件にみられる「みかけ消極的共犯性」ゆえだろう。

「科学者の科学離れ」もまた,原発震災の原因に浮かびあがってくる。

このサイトの運営には,科学哲学者も協力している。原発震災によってまき散らされた放射性物質によって,福島県を中心に多数の一般市民が100mSvあるいはそれ以下の低線量被曝を被ることになった。官房長官ら政府関係者が「ただちに健康に影響がない」と語り,それを支持するために「低線量被曝でがんが増えるという科学的根拠はない」と語る放射線医学・生物学の研究者が登場した。ではなぜ,国際機関であるICRPは被曝量とがん死増は比例関係にあり,低線量でも被曝は避けるべきだとしているのだろう。ICRP勧告などを根拠に,避難や除染の権利を被曝者に認めるべきだとの主張も広がった。ほんとうに「科学的根拠がない」のであれば,根拠なく権利を認めることになるわけだから,両者の主張の大きなちがいに戸惑いを覚えるのは当然だろう。原発周辺の被災者のなかにも,当初の政府発表に基づく楽観報道で安心していたあと,4月20日になって計画的避難区域に指定されるなど避難を求められ,問題となりうるほどの被曝がありうる汚染地帯で生活を続けていた事実に驚いた人は少なくなかった。

福島原発震災は,専門家のいう科学的とはなにかを,鋭く問おうとする市民の意識を高めた。わずかではあるが科学哲学を耳学問してしまった以上,「科学離れ」を脱却する「超専門力」発揮をめざし,できる範囲でこの問題を次回,論じてみたい。科学的根拠がないというのはいいすぎで,「ここまでの根拠はある」と述べるのが科学的だと示したい。

(2011-12-25公開,2011-12-26誤字修正・リンク追加)