旧サイト「Crypto Cartesian」起動の背景説明

世話人チーフ:熊澤峰夫要旨

「隠れカルテジアン」は「科学者ではあるが科学哲学に関心のある哲学の素人」が科学論(〜科学哲学)、そして科学や社会とのかかわりについて、自由な発言や議論を通じて情報と理解の流通をはかるインタネットサイトです。「カルテジアン」は、科学と哲学が分化分業する前のあのデカルトの志を受け継ぐ者たちという意味です。「科学哲学に関心のある哲学の素人」の潜在的な知的関心という資源を隠したままにしておくことは科学にも哲学にも損失である、との考えで、このサイトを企画しました。

おたがいに基本的に素人なので、トンチンカンな発言や議論はあって当たり前、という前提に立ちます。科学哲学に関する質問には、科学哲学のプロによる文献紹介や解説をお願いする予定です。哲学側からは、科学の現場についての、率直な疑問が寄せられることでしょう。発言は、登録していただいた方に限定しますが、内容は外部にひらいて、誰でも閲覧できるようにしておきます。匿名発言のご希望があれば、事務局にご相談いただきます。

このサイトの趣旨から、無駄な外交的修辞や謙虚さの演出はやめて、ストレートな義論をしたいものです。また、地位や年齢にかかわれなく、互いに「さん付け」で呼び合うことを原則にしましょう。 登録メンバーは現場の科学者を想定していますが、その周辺の教育関係者、科学ジャーナリスト、もちろん、科学史、科学論、哲学関係者も歓迎です。

以下では、このウエブサイト開設の背景と呼びかけの意味を説明します。

1. ことのはじまり

地球惑星科学では『全地球史解読』【註1】という研究プログラムで、ヒトが科学を始めて宇宙の摂理を探り始めたことを、地球史上の第7大事件【註2】であると見た。つまり科学も地球の進化現象のひとつだろいう一見非常識にみえる考えである。こうした全地球史解プログラムの考え方の延長上でわれわれは科学哲学と出会うこととなった。地質学者である都城秋穂(1988)の著書『科学革命とは何か』(文献リストは後記)の科学哲学の内容の検討や評価を契機として、たまたま同じ大学にいた科学哲学と地球惑星科学の研究者の間で相互学習と共同研究が開始された。

研究現場にいる科学者が、社会では科学がどうのように捉えられているのか知ろうとして、科学哲学や科学社会学の本を読んでもよくわからない。特に科学に一番近いと思われる科学哲学でもそうだ。しかし、「自然主義の科学哲学」をつくろうとしている戸田山和久(名古屋大学情報科学研究科教授)や物理学出身の中山康雄(大阪大学人間科学研究科教授)の書いたもの(戸田山, 1999,2005; 中山, 2008) は分かりやすい。戸田山の基本的なスタンスを彼の言葉で要約すると、次のようである。

- 科学に先立って、科学とは異なるリソース(=哲学的思考?) によって、科学を基礎付けることは、今や無意味だ。

- すでに営まれている科学を与件として、科学的方法を使いつつ、科学とは何かを明らかにする。(哲学分野では、哲学の科学への解体に繋がる裏切り行為とみなされる可能性も大きい。)

- 次世代の科学哲学者は哲学と科学との境界で育成し、社会思想としても生き生きとして影響力がある科学思想をつくり、科学者のサイエンスリテラシー向上にも意義のある知の体系をつくることを目指す。

こうしてわれわれは科学哲学の戸田山スクールと、地球惑星科学などの研究者、学生との交流を始めた。科学と科学哲学が相互に地続き、知続き、血続き【註3】であるような知的風土の醸成が、われわれすべての知的水準の向上に非常に重要だと考えたからである。

2. 隠れカルテジアンって何?

江戸時代禁じられていたキリスト教の信者には過酷な弾圧があった。それでも信仰を守り続けた人たちは「隠れキリシタンCrypto- Christian」とよばれていた。「隠れベイジアン」という言葉もあった。生物の特性分布の評価から出発した当時の統計学はフィッシャー統計学と呼ばれ、客観的な数学的理論体系の構築を目指していた。それに対し、ベイズ(1701-1761)がいわゆる先験的な確率を導入し、それが後に主観確率としても議論され、ベイズ統計学として知られるようになった。当然、主観的な情報を考慮するベイズ統計学には罵倒があびせられたので、ベイズのアプローチをひそかに勉強していた研究者は「隠れベイジアン」と呼ばれたのだ。その語呂は、ベイズ自身が聖職者でもあったことにも引っ掛けたユーモアだろう。メンデルにしろ、ジョルダノ・ブルーノにしろ、聖職者は科学の生産者でもあったのだ。現在では、事前情報を考慮しない論文は、ピアレビューのレフリーによって弾圧される。

理工系の科学研究の現場にある人たちの中には、科学哲学に重大な関心と期待をもっている人が驚くほど大勢いる。彼らの本棚には、何冊もの科学哲学の本が並ぶが、彼らはそのどれにも違和感や不満を持っている。哲学者の論説の代案を素人ながらに思いつきながらも、律儀な人の本棚は買い足しであふれてくる。ほとんどすべての研究労働者たちは日常の仕事に忙しく、彼らが科学哲学にもつ不満やアイディアを発信し、仲間や科学哲学者と議論をすることはあまりない。その結果科学哲学の最近の考えを知る機会が限られて、ちょっと時代遅れの科学哲学を科学哲学だと勘違いしたままでいることも多い。 指導的な立場にある研究者ほど、科学哲学をかじったのは若い時だったから、この勘違いは著しい。かたや若手の研究者には、多かれ少なかれ、効率志向の心理的な抑圧が働いて、すぐには必要のない科学哲学への知的関心は抑制されている。これは業績主義の教義と政策が強化された昨今、特に著しい。これが科学者のサイエンスリテラシーの欠損をもたらしている一因であることは、間違いないであろう。結果として、理科離れの理学部の先生を再生産している、という過激だがもっともな議論 (戎崎:2000)もでてくる。

われわれは、科学研究の現場にあって、科学哲学に関心のある未確認多数の研究者の集合を「隠れカルテジアン」と呼び、「公式デカンショイアン」と対にしたジャーゴンとすることにした。「デカンショイアン」とは、ちょっとブラックユーモアも込めて、デカルト、カント、ショーペンハウエルの三つをつないだ遊びの短縮語である。それが何であるのかは、「デカンショ節」を思い起こせる人(絶滅、またはその危惧世代)に聞かないとわからないかもしれない。日本が明治維新後、国際社会に乗り出した時代の、若き知的エリートの意気込み、発想や行動を聞き取ってみるとよい。全ての学の最上位にあるとされる思弁的哲学にあこがれ、それを論じることがひとつのステータスでもあった。デカンショイアンの意味するところは、次の節で述べる。

3. デカルト以後の哲学と科学(素人の短い要約)

アリストテレスやデカルトにおいては、科学と哲学の区別はなかった。自然を理解しようとする知的活動から、科学と哲学の両方が自然に必要とされたのだ。ところが、科学は経験的性格と専門性を高める中で、思弁的哲学から分離していった。

20世紀になって、科学の方法論が改めて見直され、数理論理学、マッハ主義、ウィトゲンシュタインの哲学などの影響を受けながら、論理実証主義が形成された。論理実証主義は、現代的な科学哲学の始まりであり、科学者と哲学者の境界から生まれたというところや、科学的に哲学をしようとしていた点に限っては「自然主義の科学哲学」の祖先である。しかし、論理実証主義はさまざまな問題を抱えて破綻した。破綻の原因の一つは、科学を先験的に基礎づけようとしたことにある。一方で、観察と理論とを明確に区別できると暗に考えていたことも問題であった。その後、その理論と観察の関係に対する反省から、ポパーの反証主義やクーンのパラダイム論など、科学の外にまでなじみ深く普及してきた考えが生まれた。しかし、一方ではパラダイム論が持っていた反合理主義が行きすぎて科学を貶めるような極端な相対主義に行っている学派もある。ひょっとして、科学の基礎付けをしようとはせず、科学者と哲学者が協力して科学的に哲学をすることで、科学者が自然に受け入れられる科学哲学を作くろうとしていたら歴史は変わっていたかもしれない。

この意味で望ましい科学哲学を作っていくには、日本では二つの大きな問題点があった。ひとつは、従来、日本の哲学者は、欧米の思想家や哲学者の紹介と解釈をすることが主で、新しい思想を発信するのに弱かったことであり、もうひとつは、科学哲学者が、科学哲学には科学哲学独自の問題があるのだから、それを解いていればよく、科学者との実質的な共同作業などは考えない、としたことであった。ここでは、こういう傾向をもつ人達をデカンショイアンと呼んだ。

でも最近10数年の間に、「デカンショイアン」とは距離をおき、「隠れカルテジアン」と交流しながら、現代から将来に流れる動的な科学と地続き、血続き、知続きの科学哲学を創造し、現実の科学にも社会にも関わって役立って行く、という思想と意志をもつ科学哲学者たちが現れてきた。この集団は、科学の研究者には不自然に聞こえるが、「自然主義者」と呼ばれている。戸田山は、科学もヒトという自然の営みの知的な部分のことであるから、科学哲学を「科学についての科学」と説明している。この21世紀にはいった科学哲学でも、科学研究の現場から距離をおいた文献解釈学的な傾向がまだ主流で、「自然主義の科学哲学」者はまだ亜流なのだ。これも自然科学者には不思議に見える現象である。

科学(者)の立場では、「科学と地続き、血続き、知続き」で、相互補完的な機能をもつ科学哲学(者)があったら大変都合がよいと考える。しかし、現状はそうではない 。自然主義にも反自然主義にも、相互作用が困難ないろいろな変種があるらしいので、もっと紛れのない嬉しい呼び名と実態がほしいものだ。

4. 科学の変貌

地球惑星科学の分野では、1970年ごろにプレートテクトニクスという考え方が出てきて、科学革命があったとされ、高校の教科書もがらりと変わった。観測的な研究や惑星探査の寄与もあって、太陽系や地球の形成進化の研究においても格段の飛躍的発展があった。地球は宇宙の中に莫大多数ある惑星の一つにすぎないが、生命が発生して進化し、われわれ知的生命が宇宙の摂理を探り始め、今やそこで、われわれの生存にかかわる環境科学が重要な課題になった。その上で、科学とは現在どういうものと考えたらよいのか、それを学生に質問されて的確に答えられる地球科学の教師がどれだけいるのだろうか?他の分野でも、大きな変革を経験していて多少とも同じではなかろうか?要するに、科学の変貌は、科学者も科学の教師もよくわからないほど速くて著しいのだ。これは困る。

科学研究の現場感覚は、人によって異なるだろうが、たとえば、以下のようなものである。科学は経験的なものであって、先験的なものは何も与えられていない。当面のわれわれにとって先に与えられているものは、自分達ヒトとそれを取り巻く世界であって、それは、われわれの脳の進化に条件を与え、その脳がもつ偏見とバイアスのある手立てで観測経験できることだけなのだ。これは科学研究の結果として後から解ったこと(後知恵)である。観測されることを尤もらしく説明するモデル達とその群(作業仮説の体系的集合)を、われわれにとって都合のよいように(合理的に)、逐次修正していく。その営みを科学と呼ぶことになっただけなのだ。一旦得た後知恵は、次の段階では「与えられた先験的なもの」と思いこんでしまうのはごくありふれた自然なことではある。しかし、それは困る。もっと後の後知恵によって、修正や変更を要する偏見だと分かってしまうという宿命にあるからだ。もしこういう宿命が真だとすると、この「宿命」が先験的に与えられたものだということになって論理は一見もつれる。

科学の逐次修正過程はさまざま場面で露わに見える。数や演算の概念が拡張されると、当たり前だと思っていた掛け算の可換性は保証されなくなる。相対性理論や量子力学の出現などは、これまでに「都合のよかった考え」と「都合が悪かった考え」とを逆転させてしまう。これらは、目立つ象徴的な例だ。科学者は、いろいろな矛盾を知ってかかえながらも、いずれ解消し、また次の矛盾を見つけて、結局うまく処している。一見理解が難しい現象についても多種多様な研究方法を試行錯誤的に創って試し、理解の方法と理解は共に行きつ、戻りつ、しかし次第に変遷進展して行くように見える。小さな変遷は日常的におこり、何十年かに一度起こる巨大な進展は、パラダイムの転換などと言われる。研究の現場感覚では、こういう小さな試行錯誤の段階から、それらのある期間内の変遷をレビューし続ける「逐次再構成の過程」までが、科学の動態である。この再構成において、昔の科学哲学に引きずられて、あるいは世情のつきあいで、科学における真理とか実在などという言葉を弄することもある。しかし、経験的な試行錯誤と思考錯誤の積み上げの逐次再構成からなる科学には、古典的な意味での真理という概念や実在論は、あってもよいが、なくても困らない。必要なのは、進化変遷してゆく科学の動態を的確に把握し、原理的には不可能でも現実的には困難ながら可能性のある、「将来設計の展望を与える科学」の科学である。 これまでの科学哲学は、普遍的に成立する法則を探ることを主な目標とする物理学から目立つ実例を拾って構築されてきた。そこには、すべての科学は、(その時点で知られているような)物理学に還元される、それが科学の目標課題だという考えもあったのだろう。日本では、物理学帝国主義などという言葉さえあった。しかし、天文学・地球惑星科学・生態学・進化学などに目を転じると、宇宙、銀河、地球、生命、ヒト、さらにその知的活動(たとえば科学も)に至るまで、無限の可能性の中から選択され実現した個性的な「ものやこと」を理解することが目的であり、物理学とは大きく異なる。科学の対象は「自然」・「世界」なのである(海部,1998)。すなわち、普遍性の対極にあって、再現性のない個別性あるいは歴史性のある自然と世界の特定の部分が、後知恵で言って深遠でも単純だったから、物理学という名前で、まず、科学として登場したということだったのだ。

われわれが現在知っている「ものやこと」の中で、進化で発生した最新参は、群生動物のヒトが生み出して、ヒトと共生、共進化をしはじめた「科学」そのものなのではあるまいか?科学はgeneを生き継いでできてきた「ヒトの集団という培地」に発生したmeme【註4】を生き継いで、今や、「gene- meme複合体」として進化して行くこと」のようにも見える。科学は、ヒトでない別の生き物と共生して、さらに異なる経路の進化をして、別の種類の科学が発生することがあるのだろうか?「ものやこと」の分かり方は一つではないことをわれわれはすでに知っている。そういう科学を研究する科学もあってよい。何故なら、その探求はわれわれの好奇心と興奮をかき立てる未知と矛盾に満ち満ちているからだ。

科学には、その時点で保有する方法では原理的に解明できていない二つの要素がある。それは試行錯誤の方向はおぼろげでも見えていて「テクニカル」とでもよぶべき要素(科学)と、科学と共生するヒトの願望や価値観や倫理などに関する要素(哲学)である。両者はもともと血続きであるから、境界設定は困難なだけでなく時代と共に変遷するだろう。この血続きであった両者が知続きであることは、われわれの願望なのだが、その内容の理解には、「自然化された哲学」がヒトの出自を解明しつつある科学との連携を要するだろう。

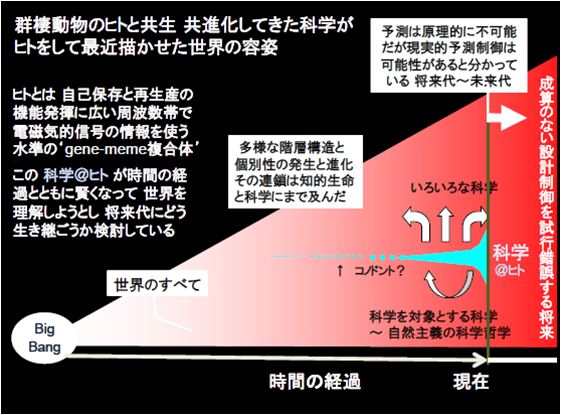

科学が知続きで血続きである自然主義の科学哲学と共に目指すのは、上で述べたように、すでに発生していて将来にも生き継ぐはずの「gene-meme複合体」(=自分自体)をも対象とする科学である。戸田山は、自然主義の哲学をパッと説明する漫画の構想を語ったので、それに尾ひれや羽を付け加えて面白く漫画にしたのが、次の図だ。これは遊びだが、伝統的考え方のしがらみから解放する知的な刺激を誘発する役割をこれに期待している。しかし、当たり前のことを大袈裟に表現する悪癖だとの批判もありそうである。

図1 Big Bang以降の世界の描像(137億年たってからヒトが描いた)

「コノドント」とは燐酸カルシウムを硬組織(歯)に使った最古の生物の化石(5億年前から2億年くらい前まで)。その後、脊鞘(脊髄の原始的なもの)とみられる痕跡が発見されたので、現生の「ナメクジウオ」のようなものであろう。細長い体の中軸にそう情報伝達に電気信号を使った最初の生き物で、われわれがもっている情報処理の原型ではないか、と推察されている。

5. 隠れカルテジアンは何処にいくのか?

文献解釈学的傾向の強い哲学者は、歴史的経緯の結果として今でも老舗で、かつ数において主流なのだ。そうして自然主義の哲学(者)が、幾人かの若手が育ってきていながらも、まだ少数派の傍流なのは、観測事実だから認めなければならない。しからば、隠れカルテジアンはどうあれば嬉しいのだろうか?科学研究の実態に即して知続きの科学哲学がそばにあって、もっと知的な刺激やヒントがあったらうれしい、というのが本音であろう。こういう意味での不満があるのに発言しないでいるのは、科学コミュニティにあっては知的不誠実だと考えたら、隠れているのがよくないことになる。そこで、「隠れ」からなんらかの意味で「顕れ」になればよい。そのために、この交流出会い系サイトを提案したのである。「隠れカルテジアン」として登録し、他の隠れカルテジアン仲間に、都合のつく時間に、自由に発言し、議論し、結果として、科学と知続きの科学哲学の建設工事にそれぞれの立場から寄与することになる、というのはどうだろうか?

科学の現場の研究者ははげしい競争の修羅場にあって、戦場を離脱してしまう場合も、不誠実や不注意なとんまをやる場合もある。でも、ほとんどはいじらしいくらい善良で、誠実で、熱心に科学研究を楽しみ、それで幸せに生計をたてている。その中の隠れカルテジアンは、とりわけ原理的なことに興味をもち知的好奇心に溺れたりして時々本業を疎かにしかねない連中(自嘲!)だ。彼らは科学の果たす意義をよく知っているが、しかしヒトとしての本音は、作法としてあまり語らないようだ。科学と技術の発展によって、ヒトがその幸せをもとめて働く営みが、今や自然を変える。しかもそれが自分個人を含むヒトと他の生き物たちの生存までを脅かす可能性が明らかにされてしまった。科学者は、知識としてはそのことを最もよく理解しているはずだが、それへの態度の具体的な表明は、個人としても集団としても、まだはっきりさせてはいない。しかし、これはとても大事なことなのではなかろうか。

Big Bang以降のこの時空世界(universe)という観念とその描像を稚拙にでも示したのは、そこに自然発生したわれわれヒトと科学だったと、とわれわれは知ってしまった。これらの現象は、地球と環境と生命の共進化を扱う地球惑星科学の立場からは、地球史上の大事件であって、その第7大事件(ヒトが科学を始め、宇宙の摂理を探り始めた【註2】。として、われわれの研究対象に設定した。地質学の用語を援用すれば、われわれは新生代と将来代の移動する時間境界上に生息している。そうして、継続的生存の保障がないことを予想しながら、生存の持続に向けて社会も動き、学界も環境科学の研究推進をはかっている。科学を生み,育ててきたのは生身の人々である。したがって、よほどのことがないと、生身の人々の本音や実態と乖離する議論は、かならず破綻がくるだろう。

生身のカルテジアンにとって、上に述べた事態を受け止めるには、次の2要素に分けて考えて見ると分かりやすいと思える。

- 利と血:「幸せに生きて、生き継ぎたい」のが本音なので、その方法を知りたい。

- 理と知:このように不思議な「われわれの存在」の意味や意義を知りたい。

利と理は本質的に異なるものだが、現実の世界では、相互依存でつながっている連続2成分系の両端成分のようにみえる。この利は、これまでよりも高度な科学と技術を獲得する実利追求以外の方策を少なくとも私は思い付けない。理は願望や価値や目的という要素までも含んでいて、その総体は、われわれが現在知っている科学の方法の及ばない好奇心追及のill-posedな問題である。古典的なセンスでは、言わば哲学の課題である。ill-posedな問題を well-posedな問題に変換する方法論は科学と哲学の境界領域にあって、われわれが対処するべき最も挑戦的な研究課題なのではなかろうか。

図2 D'ou Venons Nous Que Sommes Nous Ou Allons Nous 1897-1898

『我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか』

ボストン美術館所蔵のこの有名な絵のタイトルは、死を覚悟した偉大な芸術家Paul Gauguinの感性からほとばしりでた言葉であって、論理的な問いではないであろう。しかし、われわれはこれを「科学と哲学への究極の論理的な問い」とみて答えようではないか。これこそがわれわれの「行くところ」だ。この「われわれ」とは、「隠れ」か「顕れ」かに関わりなく、「われ思う、故にわれあり」と語ったデカルトの子孫にして弟子でもあるカルテジアンのことだろう。

6. まとめと期待

理系なら科学、文系なら哲学をやっているのは、何でも基本的なことまで分かりたい、という非現実的な望みをもったまま大人になってしまった人たちなのであろう。いかに「知」に惹かれても、生身の生き物としての本音の欲望にも逆らわないで、すべてを総合的に調和させたい。ヒトは希望のもてる「幸せな生き継ぎ」 を至上の目標としてもっているのではないか、と私には思える。「幸せな」という主観的な要素は、予測による制御ができる知能の働きの現象的記述のつもりだ。これには学問的根拠が与えられているとも思えないが、私自身は、バクテリアからヒトまで、「生命」の定義(生きていること〜メタボリリズムの継続)の帰結なのではないか、と直感推理する。そのような生存継続の新しい機能を次々と生み出してきたのが生命の進化で、その一つとして脳を持って高度な情報処理演算機能としての科学の方法までもってしまったのが、知的群生動物としてのヒトだろう。ここで私は、主観の心情的本音を語っているつもりだったのに、気がついてみると、科学の進展によってわかった知識を使って、本音の欲望を正当化するための後知恵を再構成していたことになっている。

要するに、科学も哲学もその本質は、われわれの欲望を正当化して充足するための「経験知の再構成システム」なのではないか、というのが私の個人的意見である。そういう科学をうまくやりたい、という慾情は、そのための知と技(わざ)と術(すべ)を整合さえる総合知を要求する。その総合知を「科学哲学」と呼んでも、本質的な不都合はないだろう。

不自然になってしまった科学哲学を、もとにもどすことを科学哲学の「自然化」というのだろう。しかし、従来の科学哲学の「自然化」の目標は不徹底だったと思える。多種多様な技と術の分野に「分科」している「科学」では、分科の結果高度で精緻にはなったが、同時に分化によって、知の総合による再構成を危うくしている。そこで伝統的な用語と意味での「科学」と「哲学」の地続き境界に、血続き知続きの元気な「科学哲学」が必要だと考えるのである。その確保にむけて、手持ちの知的資源活用の現実的な当面の方法は、「科学と哲学の連携と融合協力」をはかることであろう。その知的な自然資源は都市鉱山にあった。それをここでは「隠れカルテジアン」と呼んだのであった。このウエブサイトは、期待を込めて、その埋蔵資源の自発的坑口を用意したものだとご理解いただきたいのだ。

こうして追求する総合知が目指すものは、われわれの将来設計、すなわち、成算が見えないにもかかわらず、「幸せな生き継ぎ」の設計施工の知恵と技と術の生産という試行錯誤とその結果の再構成なのではなかろうか?それを人の情として解釈すると、自然への回帰を求めてタヒチに赴いて暮らしたゴーギャンの感性と合うような気がする。

謝辞

科学哲学に私が関わることになったのは、丸山茂徳さんとの連携による全地球史解読の研究プログラム、吉田茂生さんとの議論、および、戸田山和久さんとの遭遇の連鎖の結果であった。この隠れカルテジアンの背景説明の中の癖のある主張や解釈は熊澤に責任があるが、論点を明確にするには、吉田茂生さんのほか、井上研、鈴木秀憲、岩月拓のみなさん (科学哲学の大学院学生)の厳しいコメントや的確な議論に大いに負っている。このウエブサイトの立ち上げには、上野ふきさんの寄与による。記して上のすべてにお礼を申し上げる。

(2009-09-30公開)

参考文献

- ドーキンス: 利己的な遺伝子(日高他訳、紀伊国屋書店,1991)

- 都城: 科学革命とは何か(岩波書店,1998)

- 藤永: 科学革命とは何か(書評)岩波「科学」4、372(1998)

- 海部: 科学革命とは何か(書評)毎日新聞、4月12日(1998)

- 戸田山・他: 科学を考える(北大路書房、1999)

- 戎崎: 科学者の科学離れ、岩波「科学」10,798 (2000)

- 熊澤・伊藤・吉田: 全地球史解読(東大出版会、2002)

- 戸田山: 科学哲学の冒険(NHKブックス、2005)

- 中山: 科学哲学入門(勁草書房、2008)

用語解説

【註1】全地球史解読

文部省の重点領域研究の課題として、1995-97年におこなわれた分野横断の研究プログラム。プレートテクトニクスは、過去2億年まで、地下数 100kmまでの地球の動的な地球の営みの現象的モデルの提案(1965-67年ごろ)から出発し、地表で見られる多様な現象に統一的な描像を与えることができるようになって、パラダイムの転換だといわれている。その30年後の全地球史解読では、地球上に物証のある40億年前まで遡って、地球の中心の核から、宇宙における地球の環境まで、われわれの研究の目標を拡大しようとした。地球史のわかりやすい時代区分として、地球史上の大事件を7つ上げて目安とした。第1事件(46億年前)=わが太陽系と地球の形成。第2事件(40年 前)=海洋が できて、地球の歴史が地層に記録として残り始める。第3事件(27億年前)=著しい火成活動があり地球磁場が急増したらしい。第4事件(20億年前)=著しい火成活動があり、巨大な大陸が初めてできた。 第5事件(6億年前)=超大陸が分裂し海ができ、多細胞の多様な生物が発生した。第6事件(2.5億年前) =海洋が酸素欠乏になり生物の大絶滅がおこった。第7事件(現在) =ヒトが科学を始め宇宙の摂理を探りはじめた。(熊澤ら、2002)

【註2】地球史上の第7大事件

ヒトが科学をはじめたということは、従来の考え方からすると、地球にとって無視できる小さなことである。しかし、地表に最も多量にあった水素と酸素と炭素(水と2酸化炭素)の化合物の自己触媒反応の結果として発生進化した生命現象が、科学の方法を発見し、宇宙の成り立ちや己の出自を推理し、地球の自然を変え始めたことは大事件である。われわれは、科学はヒトという知的群生動物と共生し共進化する存在であるとの視点で、科学やわれわれの生きる意味の見直しを提案している。

【註3】地続き 血続き 知続き

「科学革命とは何か」(都城、1998)の書評(藤永,1998)が職業的科学哲学者(クーン)を批判して次のような趣旨を述べた:<科学哲学者は科学研究現場の土地勘があることが大事>。この「土地勘が必要」という言葉をうけて、戸田山和久は、「自然主義の科学哲学」を哲学と科学研究とを「地続き」とにすることを表現した。歴史的にみれば、「地」だけでなく、「血」(系譜)も「知」(中身)も縫目なく繋がっているべきものに断絶があったことをあらためて認識し、その回復を意図することになった。

【註4】meme (ミーム)

リチャード・ドーキンスが「利己的な遺伝子」(The selfish gene、1989)で遺伝子(gene)になそらえて、文化的な情報がコピーされて集団に伝達拡散していく文化的遺伝子の単位(自己複製子)として memeという用語を提案した。当時の律義な生物学者は、物資的基盤がなく単位が明確でないmemeという用語と概念に冷淡だったが、人文・社会学者が悪乗りして普及するとともに通俗化してしまった。しかし、冷静に考えてみると、科学的認識がどのように淘汰され、あるいは伝達拡散し集団知として確立してゆくのか、memeはその現象を表現する適切な概念用語であると見られる。したがって、われわれの課題は、集団遺伝学をお手本に、情報科学としてmeme概念の具体的な扱い手法開拓が研究課題であると考える。